10/18(土)午前中、探究デーの学習として本科コースの高1有志17人が、町方(山車の曳き手)を務めました。

川越まつりとは、関東三大祭りの一つに数えられる、川越市の川越氷川神社の山車(だし)行事です。 2005年に国の重要無形民俗文化財に、2016年にはユネスコの無形文化遺産に登録され、例年2日間で80万人以上の人出を見込みます。 川越まつりの謂(いわ)れは、寛永15年(1638年)に川越で大火があり、翌年、老中の松平信綱が川越藩主となったときに、川越総鎮守である氷川神社に、神輿などの祭礼具を寄進したのがきっかけで、慶安4年(1651年)に祭礼となりました。以来370年以上続く、由緒あるお祭りです。

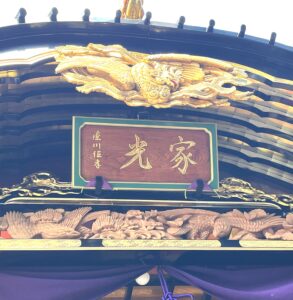

今回の探究学習は、川越市新富町一丁目自治会のご協力で参加させていただきました。自治会が保有する『家光の山車』を、山車の曳手の会・曳新会(えいしんかい)の皆様とともに曳きました。

この山車は重量が5トン、高さは8mあり、江戸系川越型と称する鉾山車(ほこだし)で、二重鉾、唐破風付きの囃子台があり、囃子台から上が回る構造となっています。

川越・喜多院に、三代将軍徳川家光公が生まれた江戸城の別殿が移築されてあるご縁から、山車の二重鉾の最上部には、黒地の立位束帯姿の家光公のご神体(人形=ひとがた)が飾られています。唐破風の下には、徳川宗家18代当主の恒孝(つねなり)氏が揮毫した「家光」の額を掲げており、高度な職人の手によって掘られた、家光公の鷹狩りの風景の腰板がはめこんであり、随所に金で装飾された三葉葵と四神が配されている、大変豪奢な山車でした。

有志17名は、およそ70名いる町方に交じって、会所前で曳綱をもって午前10時に待機。そして鳶頭の木遣り唄の後、拍子木の合図で出発しました。行程は、クレアモールと八幡通りなどを通り、町内会の氏神様である川越八幡神社でお祓いを受け、西武本川越ペペ経由で会所に戻る、新富町一丁目自治会エリアの約2.4kmを練り歩きました。

新富町一丁目自治会は、西武新宿線本川越駅・プリンスホテル・新富町商店街・中央通り商店街等を含む地域です。自治会は約1,076世帯で構成され、自治会費の中から、家光公の山車も維持・管理されています。

生徒が曳く山車の囃子台では、神田囃子の流れをくむ堤崎(つつみさき)流の榎会囃子連の五人囃子の音と、舞い手1人の舞踊が、沿道の観客を魅了します。その観客の視線を浴びる生徒も実に誇らしげで、「ソーレ」の掛け声にも力が入りました。

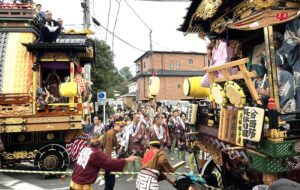

道中、丸広百貨店の脇みちでは「曳っかわせ」に遭遇しました。曳っかわせというのは、山車同士が出くわしたときに、囃子台を回転させて向き合い、囃子と舞い手の共演で、双方が敬いつつも競い合うという、祭りで一番の見せ場です。この時は、新富町二丁目と大手町の3台の山車がT字路で出くわし、曳っかわせをするという、非常に珍しい体験をしました。

また、山車は隣町に入るとそこの会所前で停まり、囃子台を回して向き直り、囃子と舞いで礼を尽くします。進行中に交通標識や、電線に接触しそうになると、最上部のご神体を2段目の鉾に収め、場合によっては囃子台を回転させるなどして避(よ)けます。そうした動作を繰り返しながら午後1時に午前の曳行コースを回り切ったところで、探求プログラムは終了しました。

曳行の途中では、外国人が曳綱内にくぐろうとするハプニングがあり、警護方が止めました。曳き綱の内側は神聖な領域であるため、氏子以外は入れないのです。また、榎会囃子連の岩崎さんからは、舞い手が獅子なら屋台囃子、舞い手がおかめなら鎌倉囃子というように、舞い手の演目によって囃子の曲目が変わる事など、ためになるお話を伺いました。

快晴の小江戸川越の、風情ある街並みの中を、由緒ある山車を曳く喜びと、曳新会・榎会囃子連の方々との交流に感動した生徒は、山車曳きを終えることを名残り惜しみました。そうして自ら名乗りを上げて、午後のコース、夜のコース、翌日も3コースをたて続けに山車曳きする生徒もおりました。それほどまでに今回の探究学習は魅力に満ちた貴重な体験となったようです。